福特申請能見度遮擋檢測系統專利,改進低能見度感知

福特的新專利提出在車內布置成像裝置,通過車窗捕獲外部區域并檢測車窗上的遮擋物(如飛濺水滴),以便在惡劣天氣下提升障礙識別。該專利強調在低能見度條件下對現有視覺算法的補償能力。

若落地,這類方案可配合現有傳感器提升在雨雪等情形下的行駛安全,特別有助于城市駕駛與高速行駛時的視線管理。

蓋世點評:該專利實用性強,但最終效果取決于軟硬件協同與成本。

Sonatus推出Sonatus AI Director,助力OEM在車載邊緣部署AI

Sonatus AI Director提供端到端的車載邊緣AI工具鏈,從模型訓練、驗證到部署與遠程監控一應俱全,支持多種模型類型(包括小型/車載LLM)。該平臺旨在把云端能力遷移到車內運行,降低延遲并保護數據隱私。

圖片來源: Sonatus

此舉能幫助整車廠和一級供應商在現有硬件上更快部署智能功能,例如座艙對話、駕駛員監控、虛擬傳感器和入侵檢測,從而縮短開發周期并降低數據上傳成本。

蓋世點評:把AI工具鏈在車上落地,是實現軟件定義汽車場景迭代速度的關鍵,能直接提升用戶體驗與車輛智能化能力。

ZF LIFETEC推出可變形方向盤

ZF LIFETEC推出可變形方向盤,能在約兩秒內電動折疊輪圈,集成安全氣囊并具備防夾保護,旨在為未來內飾設計提供更大靈活性。該概念可在停車或自動駕駛模式下收回方向盤,為車內多用途布局創造空間。

圖片來源: ZF LIFETEC

該方案既保留傳統人機交互功能,又為自動駕駛場景下的座艙轉換提供可能,對高端與未來座艙概念尤為適配。

蓋世點評:可變形方向盤將功能性與空間美學結合,是座艙向“生活空間”演進的具體體現。

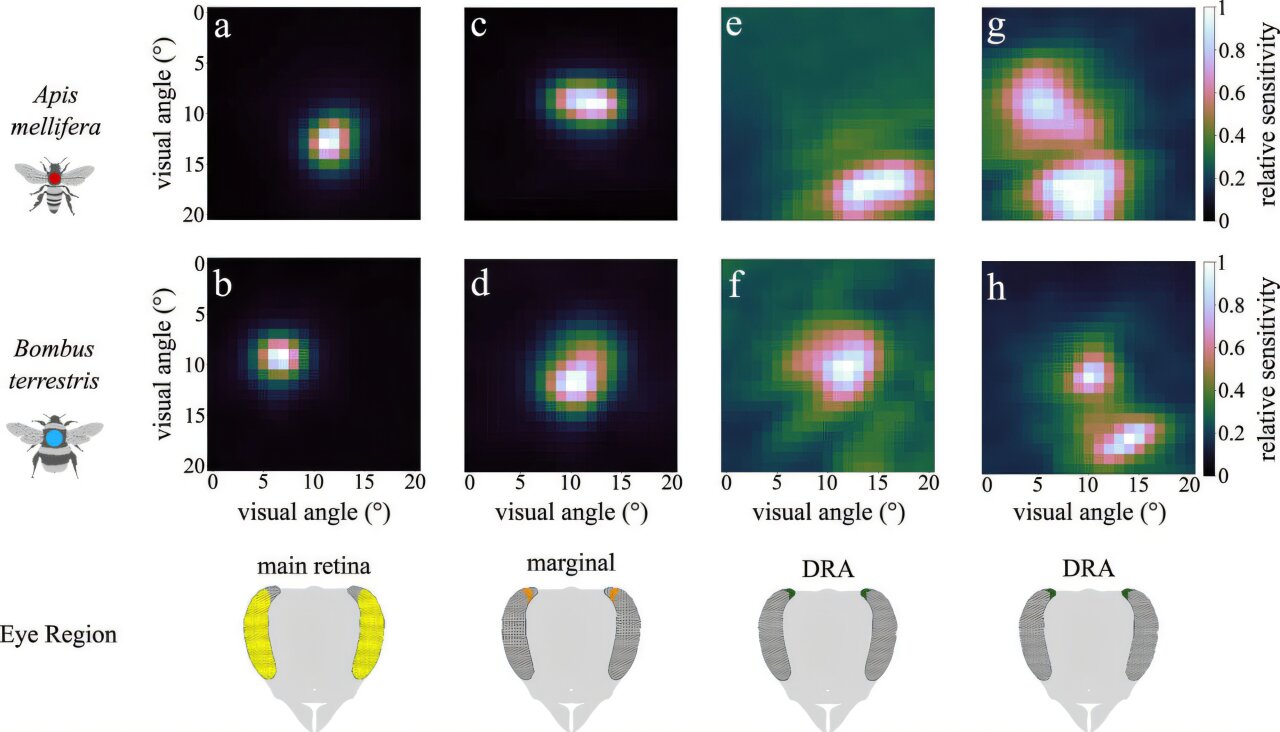

研究團隊發現蜜蜂眼啟發的新型導航策略,可補充自動駕駛定位方案

康斯坦茨大學(University of Konstanz)和盧布爾雅那大學(University of Ljubljana)研究團隊發現,蜜蜂在頭頂區域通過相鄰感光細胞協同工作來檢測天空偏振光,從而在遮擋或云層情況下仍能估算太陽方向。該機制能生成“全局化”的天空信息,幫助蜜蜂穩定導航。

圖片來源: 期刊《Biology Letters》

這類生物靈感有望為自動駕駛車輛提供一種低成本的備用導航策略,尤其在GPS受限或磁場干擾時可作為輔助定位手段。

蓋世點評:從自然中借鑒冗余導航策略為工業應用提供了有趣而實用的思路。

賽輪思攜手SiMa.ai推出邊緣對話式AI解決方案

賽輪思將其CaLLM™ Edge嵌入小型語言模型能力與SiMa.ai的低功耗MLSoC平臺結合,目標是在車內實現流暢的對話式AI。該合作強調在終端實現多輪對話、低延遲響應與高能效,兼顧隱私與離線可用性。

對OEM而言,這意味著能在多款車型上部署更自然的語音助手,減少對云依賴,并在網絡不穩時仍能保證核心交互能力。

蓋世點評:把LLM能力帶到車載邊緣是提升用戶體驗的捷徑,但要兼顧算力、能耗與隱私管理。

Aurora與McLeod推出自動駕駛卡車運輸管理系統

Aurora與McLeod合作將自動駕駛卡車能力直接對接傳統運輸管理系統(TMS),使承運商能夠使用現有平臺進行招標、調度與與對無人駕駛貨運的可視化管理。

該整合降低了車隊接入自動駕駛的門檻,便于現有運營商在其業務流程中平滑導入無人駕駛車輛,提升調度效率與運營透明度。

蓋世點評:把無人駕駛能力嵌入現有TMS,是實現自動駕駛商業化運營的重要一步,也更易被行業接受。

蓋世點評:隱形而實用的交互界面,是提升座艙質感與用戶體驗的高性價比路徑。

奇景光電推出HX8882-F系列Tcon,提升HUD顯示質量

奇景光電推出HX8882-F系列Tcon,針對擋風玻璃HUD與AR-HUD,提供全區域畸變校正與高對比度顯示,可解決擋風玻璃投影常見的失真與漏光問題。該控制器支持不同HUD架構,便于廠商按需集成。

圖片來源: 奇景光電

在實際駕駛中,這將顯著提升抬頭顯示的信息可讀性與視覺舒適度,幫助駕駛員在保持視線前方的同時獲取更精確的行車信息。

蓋世點評:更清晰、更不失真的HUD意味著更安全的視覺提示體驗,是駕駛輔助的有力補充。

通用汽車推出“駕駛員退休分數”系統

通用汽車申請的這一系統旨在通過綜合分析駕駛員的行為與健康信息來計算“駕駛員退休分數”。系統會采集駕駛反應時間、車速控制、車道維持情況以及可選的健康或自報信息,并據此對駕駛能力作出分級判定。

該方案可用于為車主或家屬提供客觀反饋,也可作為車隊或養老出行服務的輔助評估工具,幫助判斷何時需要額外監護或調整出行方式,從而保障老年人出行安全與尊嚴。

蓋世點評:把“何時該讓長者停開車”用數據說清楚,能幫助家庭與管理方做出更理性的安全決策。

QNX與VVDN推出一體化安全嵌入式解決方案

QNX與VVDN推出一體化安全嵌入式解決方案,將QNX成熟的安全實時操作系統與VVDN在硬件與固件設計方面的能力結合,推出面向車載信息娛樂、電池管理與嵌入式系統的整合方案。雙方的合作強調軟硬協同,提供從硬件底板支持到UI/UX定制的交付能力。

這套方案能幫助整車廠和供應商加速量產驗證、縮短開發周期,并為自動駕駛與車載關鍵任務系統提供被認證的安全基礎,降低集成風險與開發成本。

蓋世點評:軟硬結合的交鑰匙方案,讓車載安全系統更容易上量并滿足法規要求。

高通與谷歌云攜手推出AI代理

高通與谷歌云宣布合作,將谷歌Gemini驅動的汽車AI代理與Snapdragon數字底盤結合,面向車企提供混合邊緣到云端的多模態助手。該方案可縮短開發周期,支持導航、娛樂和車輛控制等核心用例。

圖片來源: 高通

通過預置功能和優化架構,車企可快速打造品牌化、個性化的對話式體驗,并利用云與終端推理的混合模式,靈活滿足智能座艙演進需求。

蓋世點評:兩家科技巨頭的合作為座艙AI注入更多場景化能力,助力車企更快實現差異化車內體驗。

自動駕駛

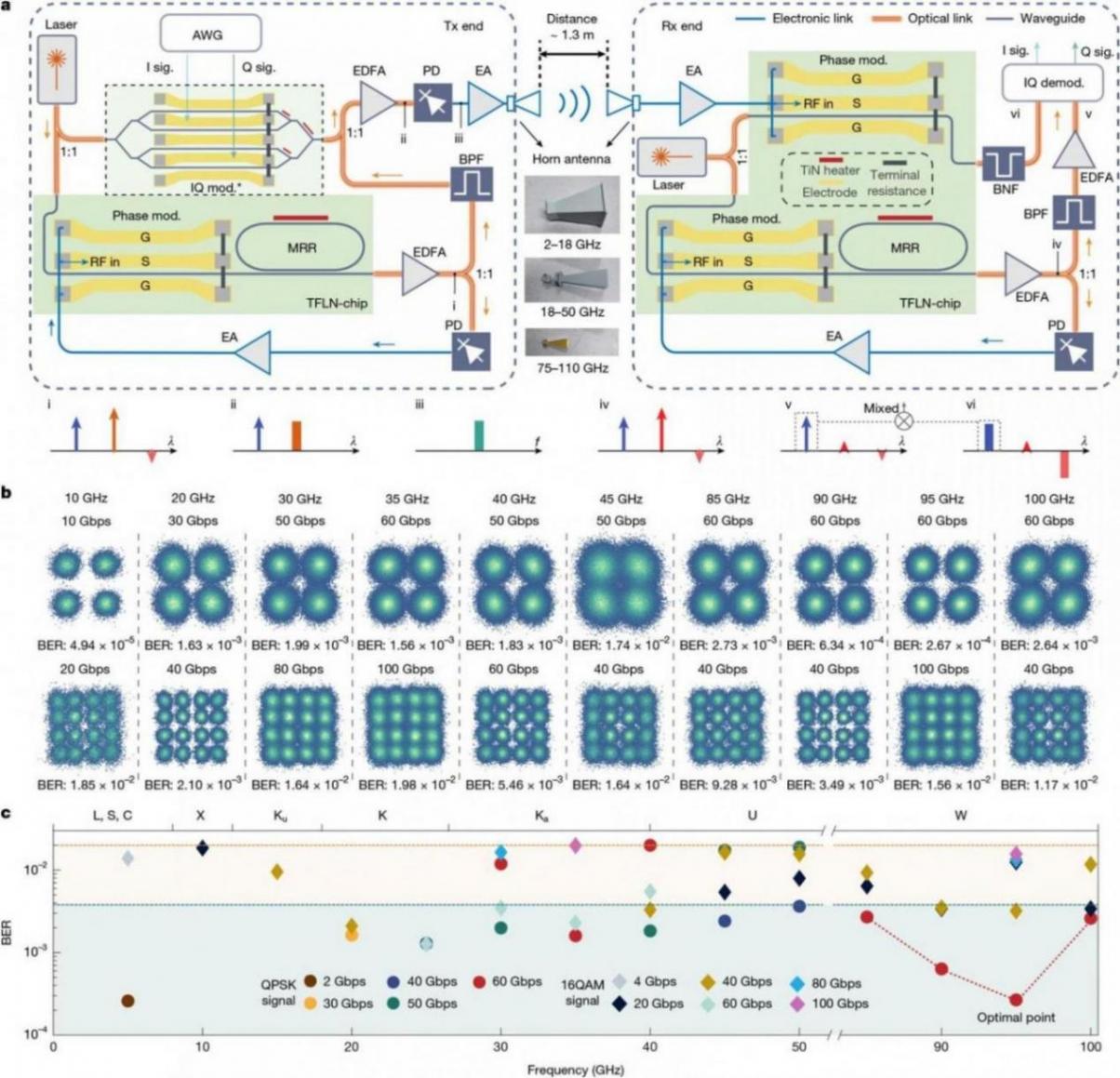

北京大學與香港城市大學發布全頻6G芯片,速率可達100Gbps

這款“全頻”6G芯片將多個頻段整合到一個微型薄膜芯片中,覆蓋從0.5 GHz到上百GHz的寬頻段,器件體積小巧便于集成。研究團隊采用光電混合的方法實現寬帶信號生成與快速頻率調諧,代表了向商用6G邁進的重要一步。

圖片來源: 期刊《Nature》

該芯片為超高速、低延遲的無線連接奠定基礎,未來可支持智慧城市、實時云端/邊緣協同、增強現實等場景,專家預計商用化進程將逐步推進。

蓋世點評:將寬頻能力濃縮到一顆小芯片上是基礎設施升級的關鍵,能催生更多實時化服務,但從實驗室到規模化部署仍需時間。

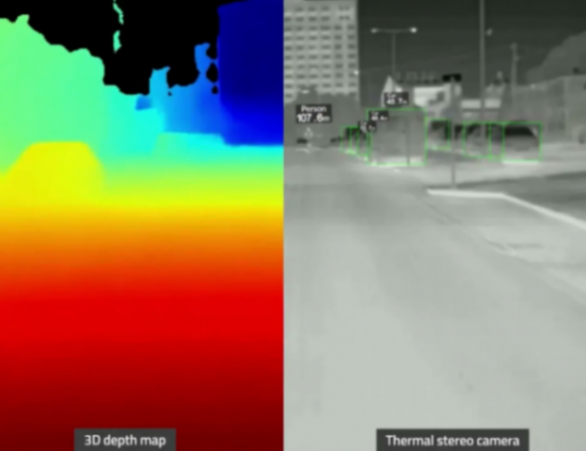

Foresight與軒轅智駕合作推出高性價比立體熱像攝像頭

Foresight與軒轅智駕將熱成像與3D感知能力結合,開發車規級立體熱像頭,專注提升低能見度與惡劣天氣下的目標檢測能力。該攝像頭兼顧成本與性能,并采用行業常用接口,便于與主流自動駕駛平臺集成。

圖片來源: Foresight

產品面向ADAS與自動駕駛的補感知方案,在夜間、煙霧或雨雪等條件下能提升行人和障礙物的探測可靠性,亦適用于物流、無人機與工業場景。

蓋世點評:熱立體視覺是對常規視覺/雷達的有益補充。

AEye聯合Flasheye推出OPTIS平臺集成感知解決方案

AEye將其軟件可定義激光雷達與Flasheye的實3感知引擎結合,目標打造從傳感到分析的全棧解決方案。該組合強調長距離探測與邊緣實時分析,應用于機場、物流與周界安防等場景。

圖片來源: AEye

該方案將硬件長距探測能力和輕量級邊緣軟件能力相融合,從而在需要遠距離預警與快速響應的應用中提高檢測覆蓋與反應速度。

蓋世點評:把高性能傳感器與高效感知軟件配套是一條務實路徑,能在專業場景快速落地。

耐克森輪胎啟用高動態駕駛模擬器,加速輪胎研發流程

耐克森輪胎在其研發中心引入高動態駕駛模擬器,結合虛擬現實與AI工具,能在仿真環境中復現復雜路況與車輛動態。企業借此減少原型與實車測試次數,加速產品開發、降低成本與周期。

模擬器可幫助快速驗證輪胎在各種使用工況下的性能,支持針對高性能車型與新概念車的合作開發,同時也能降低實車測試帶來的碳排放。

蓋世點評:虛擬測試將是輪胎與整車共同提高效率的利器,既節省成本又符合可持續目標。

高通與寶馬推出Snapdragon Ride Pilot自動駕駛系統

高通與寶馬推出Snapdragon Ride Pilot自動駕駛系統,整合高通的Ride平臺與寶馬的車輛集成經驗,提供面向量產的自動駕駛解決方案,覆蓋高速與城市道路的自動駕駛場景。該系統強調量產可適配性與合規性,便于車企快速落地。

圖片來源:高通

面向消費者,這意味著未來車型能夠在限定條件下實現更高等級的自動駕駛體驗,同時縮短廠商的軟件開發與驗證周期。

蓋世點評:芯片廠與車企合作,把自動駕駛從實驗室推進到量產車上,更切實際也更容易被市場接受。

法雷奧與高通聯合推出預集成AD/ADAS平臺

法雷奧與高通聯合推出預集成AD/ADAS平臺,該一體化解決方案包含傳感器套件、計算單元和軟件應用,旨在簡化AD/ADAS在車輛級別的部署與驗證流程。該方案覆蓋從入門級到高性能軟件定義汽車所需的配置,支持一站式交付。

圖片來源: 高通

對OEM而言,這可以減少整車集成的技術門檻和時間成本,幫助廠商更快將安全評分和駕駛輔助功能推向市場。

蓋世點評:預集成方案能大幅降低車輛上實現高級駕駛功能的復雜度,是量產化的務實路徑。

Stradvision發布全面數據管理管道SVDataFlow

SVDataFlow是Stradvision在CES 2025推出的高級數據管理平臺,可覆蓋從傳感器采集到標簽、驗證和分析的全流程。其混合云架構支持彈性擴展,并集成AI自動標注和質量驗證網絡,大幅提升3D數據處理和標注效率。

新平臺幫助開發團隊更快優化算法,并降低運營成本。結合本地與云端的靈活部署,SVDataFlow已顯示出30%-40%的效率提升,預計將在2025年底前商業化。

蓋世點評:Stradvision通過數據管道升級打通了自動駕駛研發鏈路,為OEM提供了高效、可擴展的數據基礎設施。

Valens與三星共推MIPI A-PHY生態

Valens宣布與三星合作擴展MIPI A-PHY標準,將基于三星先進工藝生產下一代芯片組。該標準為自動駕駛和ADAS提供高速、穩定的傳感器互聯方案。

雙方還將共同推動A-PHY產品量產,滿足全球OEM對高性能車載連接的需求,為未來智能汽車提供堅實底層支撐。

蓋世點評:A-PHY生態的壯大意味著車載傳感器通信將更高速、更穩定,為高階駕駛輔助打下基礎。

英飛凌推出150 V汽車級MOSFET,提升轉換效率

英飛凌將其OptiMOS™ 6系列擴展到150 V,并提供多種封裝選項以適配不同功率密度和散熱需求。新器件以更低的導通電阻與更優熱特性為賣點,有助于減小系統損耗并提升設計可靠性。

圖片來源: 英飛凌

這些器件可用于xEV的DC/DC轉換器、牽引逆變器與工業電源等場景,幫助整車或設備實現體積更小、效率更高的電力管理。

蓋世點評:更高壓耐受與更低損耗意味著電力電子系統能變得更小、更省電,對整車和續航提升有直接幫助。

佛瑞亞海拉與Tau Motors推出虛擬隔離車載充電機(viOBC)

佛瑞亞海拉與Tau Motors合作開發的viOBC采用“虛擬隔離”架構,無需傳統變壓器,從而顯著降低體積與重量并提升功率密度。該方案在原型測試中展示出較高的能效與V2G能力,且有望實現商業化量產。

圖片來源: 佛瑞亞海拉

對于整車廠和供應鏈意義在于:車載充電體積更小、效率更高,同時支持車輛到電網等新功能,有利于提升整車能量管理與續航便利性。

蓋世點評:去變壓器化是車載充電的一個趨勢,既能節省空間也能提高能效,對電動化車輛非常實用。

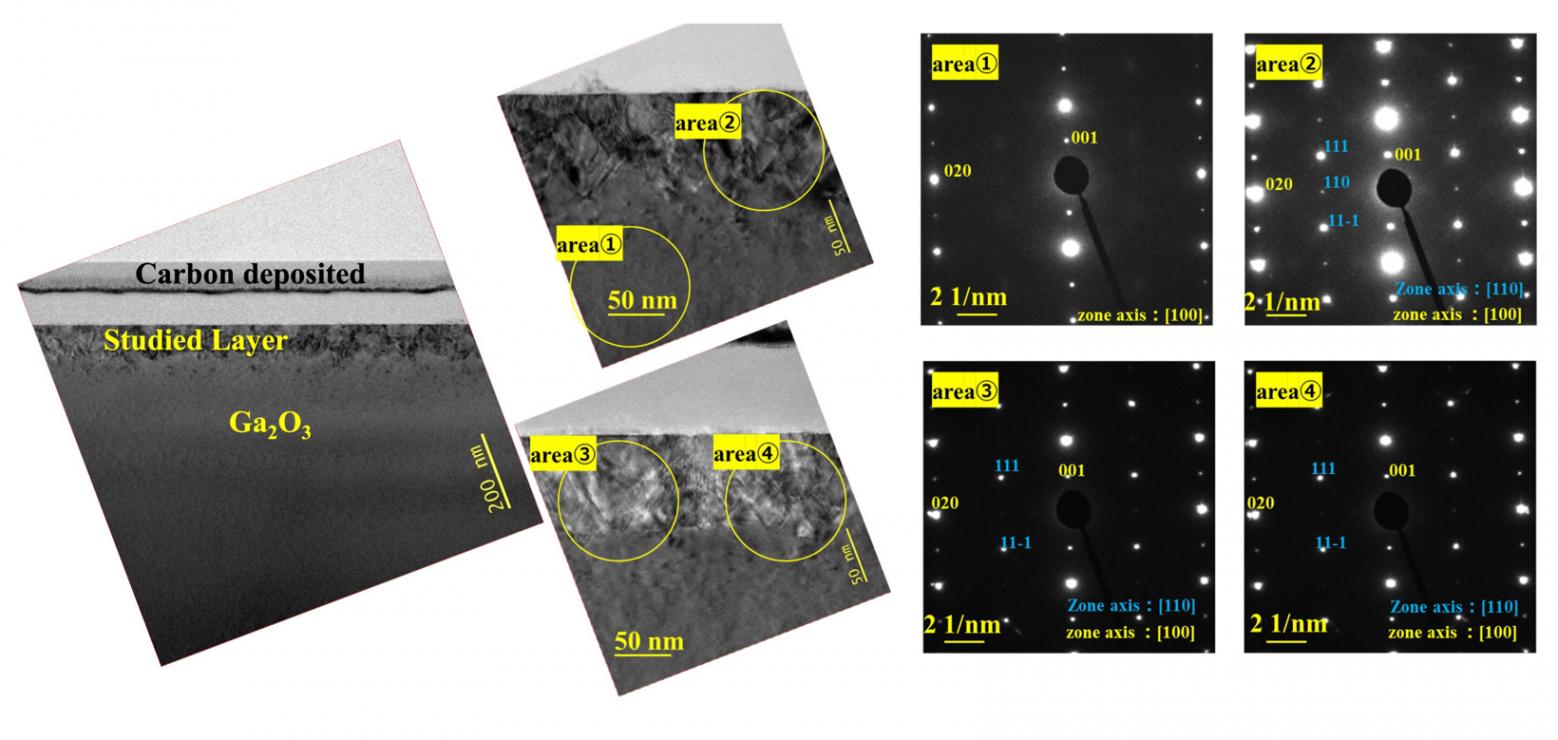

名古屋大學發布改進工藝的氧化鎵pn二極管,電流容量翻倍

名古屋大學研究團隊通過創新的原子注入與熱處理工藝,成功制備出功能性的氧化鎵pn二極管,載流能力相比此前顯著提升。此舉解決了氧化鎵材料中長期存在的p型層制備難題,為其工程化應用打開可能。

圖片來源: 名古屋大學

氧化鎵器件具有高壓耐受與低能耗的優勢,適合用于充電站、光伏逆變器等需要高效大功率開關的場合。

蓋世點評:如果能穩定量產,氧化鎵將成為提高大功率系統效率的有力材料選擇,利于降低冷卻與能耗成本。

舍弗勒在IAA展示面向未來出行的EMR4電驅橋與軟件定義車輛方案

舍弗勒在IAA 2025展示了涵蓋電驅、智能底盤與軟件定義車輛的整套解決方案,其中EMR4 平臺將電機、電力電子與減速器整合在緊湊外殼中,支持模塊化定制。舍弗勒還強調熱管理、線控轉向與模塊化電子電氣架構等是其未來布局重點。

這些產品面向從混合動力到純電動以及未來高度自動化車輛,目標是為整車廠提供既可定制又能快速集成的動力與底盤模塊。

蓋世點評:模塊化與軟件化是整車供應鏈應對差異化需求的有效路徑,有助于縮短開發與集成時間。

保時捷發布感應式充電系統

保時捷在IAA 2025上展出其無線感應式充電系統,車輛停靠充電底板即可自動對齊并開始充電。該系統配備異物檢測和環視輔助,確保過程安全且便捷。

圖片來源: 保時捷

新方案將首先搭載在純電Cayenne,并計劃在2026年推廣至歐洲及全球,為EV用戶帶來“像停車一樣充電”的體驗。

蓋世點評:無線感應技術讓充電更加友好,保時捷為高端純電市場注入新亮點。

智能制造及新材料

Stahl推出RelcaDur®新型粘合劑

柔性材料專用涂料供應商斯塔爾(Stahl)推出用于將橡膠與其他基材連接起來的新型粘合劑。RelcaDur®以底漆+粘合劑的雙層體系實現橡膠與金屬、塑料等材料的可靠粘結,配方為水性、低揮發性有機物(VOC),更環保也更利于工廠工藝。產品標榜即用型、性能穩定并兼顧耐用性與施工便捷性。

圖片來源: Stahl

該新型粘合劑適用于汽車副車架支架、發動機支架、緩沖件等NVH零件的粘合,能替代傳統溶劑型粘合劑,降低環境與健康風險。

蓋世點評:環保配方與即用性是當前供應鏈優先考慮的方向,能在不犧牲性能前提下降低工藝復雜度。

威斯康星大學提出減震泡沫設計框架,便于按需定制材料性能

威斯康星大學研究團隊開發了一套可量化的設計框架,幫助工程師根據厚度、面積和力學性能等參數定制最優減震泡沫。研究表明,在特定沖擊條件下,非線性應力-應變響應的材料能夠提供更優的防護性能。

圖片來源: 威斯康星大學麥迪遜分校

這一方法適用于從運動防護裝備到航天著陸支撐等多種需要能量吸收的場景,可縮短設計周期并減少反復試驗。

蓋世點評:把設計規則化能顯著提高材料開發效率,為輕量且高性能的吸能結構提供實際路徑。

旭化成展示無PFAS聚酰胺與連續碳纖維回收技術,推動材料循環利用

旭化成提出一種電解硫酸分解樹脂、保留連續碳纖維強度的回收工藝,并展示了以此回收的連續碳纖維樣品。公司還展示了以可生物降解纖維素納米纖維(CNF)增強的聚酰胺與SEBS復合材料等多項環保與輕量化材料方案。

這些技術面對汽車輕量化與可回收性訴求,既能降低對稀缺材料的依賴,也有利于構建閉環材料體系。

蓋世點評:賦予復合材料可回收性是實現汽車材料可持續的重要一步,產業化潛力值得關注。

麻省理工推出可快速拆卸的自組裝電解質

麻省理工(MIT)開發出芳綸兩親分子電解質,可自組裝成固態結構,遇到特定有機溶劑時迅速溶解,從而使電池組件快速分解,便于回收正負極材料。

這種“回收優先”的材料設計有望簡化電動車電池的拆解流程,降低回收成本與環境負擔,推進電池循環利用。

蓋世點評:把可回收性設計進材料本身,是解決電池報廢問題的務實且有前景的路徑。

東京理科大學推出新型巴克豪森噪聲測量系統

東京理科大學推出新型巴克豪森噪聲測量系統,能更準確地分析軟磁材料在高頻工作下的損耗特性,幫助工程師識別過剩渦流等影響性能的因素。它為軟磁材料與電力電子的高頻化設計提供更精細的數據支持。

在電動汽車電機、變壓器和逆變器的開發中,相關測量能力能直接推動材料與器件的效率優化,從而降低系統能耗與發熱。

蓋世點評:更精準的材料損耗測量,為高效電力電子器件的設計與節能提供了基礎支撐。

AI及跨界技術

卡內基梅隆大學推出可穿戴觸覺界面,增強虛擬與現實交互體驗

卡內基梅隆大學推出可穿戴觸覺界面,其利用單個柔性致動器實現多向豐富觸感,可在VR、日常引導及物體定位等場景中提供自然的觸覺反饋。該裝置體積小、響應快,旨在減少認知負擔并實現“無感式”輔助。

圖片來源: 卡內基梅隆大學

在實際演示中,該界面覆蓋虛擬現實交互、輔助盲人定位和日常任務提示,顯示出該類可穿戴觸覺界面在娛樂、康復與工業培訓等領域的應用潛力。

蓋世點評:輕便且反應豐富的觸覺反饋設備將是XR和輔助設備落地的重要軟硬件補充。

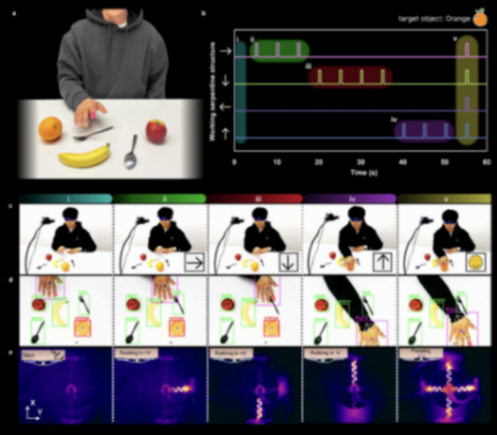

國際團隊提出視覺+觸覺融合的物理AI(TactileAloha),改進機器人操控能力

香港大學與東北大學等團隊開發的系統把視覺與觸覺信息結合,用于機械臂的精準物體操作,顯著提升了處理粘性或前后差異明顯物品(如魔術貼)的成功率。相比單純視覺方法,多模態輸入讓機器人更接近人類的操作判斷。

這類物理AI在服務機器人、工業裝配與協作機器人等需要精細抓取與材料判斷的場景中具有明顯應用前景。

蓋世點評:把觸覺納入機器人感知鏈,能讓自動化系統在現實物料處理上更穩健、更可靠。

倫敦大學推出RoboBallet多機器人協作系統

倫敦大學推出RoboBallet多機器人協作系統,采用圖神經網絡與強化學習,能在幾秒內為多臺機械臂生成協調動作計劃,并在變動的工位或機械臂故障時快速重排任務。系統強調可擴展性,能應對大規模、多機器人協同的生產要求。

它適用于汽車裝配、電子制造等需要緊密協作的產線場景,能顯著提升產線靈活性與吞吐率,降低人工調度與停線損失。

蓋世點評:讓工業機器人像舞蹈團般協作,顯著提升生產線的適應性與效率。

加州大學河濱分校推出增強型AI安全訓練方法

加州大學河濱分校團隊提出的訓練方法能在模型被精簡以適配手機或車輛時,保留其識別并拒絕危險或不當內容的能力。做法是從模型內部調整其認知機制,而非僅依賴外部過濾器,增強模型的“內建”安全性。

這一策略適合把開源或輕量模型部署到車載與移動終端上,能降低誤用風險并在離線或受限網絡情況下維持更高的安全標準。

蓋世點評:把安全做進模型本身,比事后加過濾器更可靠。